المشهد اليمني الأول/

يعتمد إنتاج التأريخ على المحو الانتقائي لبعض أجزاء الماضي والآثار التي تشهد عليه، عبر إزالة الوثائق الأرشيفية وهدم بعض الأماكن الأثرية مقابل العناية بآثار بديلة تخدم رواية ترغب السلطات في ترويجها.

وفي كتابها الصادر حديثا بعنوان “حروب الأرشيف: السياسة في تأريخ المملكة العربية السعودية” تسلّط روزي بشير الباحثة المتخصصة في التأريخ الحديث للشرق الأوسط الضوء على الطريقة الممنهجة التي عملت بها الدولة السعودية الحديثة على إخفاء معالم التنوع الثقافي في البلاد أواخر الحقبة العثمانية، بحسب تعبيرها.

تقول المؤلفة إنه في أعقاب حرب الخليج عام 1991، تابعت النخب السياسية في المملكة مشاريع مزدوجة لإحياء الذكرى التاريخية وتشكيل الدولة بحماس أكبر لفرض رؤيتهم لما بعد الحرب، للدولة والأمة والاقتصاد. ونظرا لأن الحركات الإسلامية هي التهديد الرئيسي لسلطة الدولة، فقد سعوا إلى فصل الدين عن السياسات التعليمية والثقافية والمكانية، بحسب تعبير الكتاب.

ويستكشف الكتاب ما يسمى “العلمنة المتزايدة للدولة السعودية بعد الحرب وكيف تجسدت في تجميع أرشيف وطني وإعادة ترتيب الحيز الحضري في الرياض ومكة”.

أرشيف مزيف وتأريخ متحول

وفي مقالها الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقول الباحثة نفسها إن فكرة الكتاب انبثقت قبل عدة سنوات، حين كانت تتنقل أواخر 2009 بين الرياض ومكة لإعداد دراسة حول تأريخ المملكة في القرن العشرين اعتمادا على سجلات أرشيفية وشفوية.

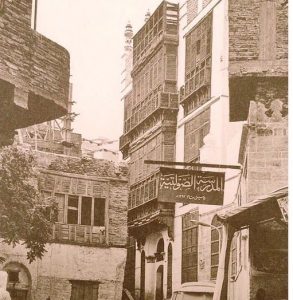

وتذكر أنها بدأت من خلال جولاتها على مدى الأعوام الثلاثة التالية في مكة ترصد، عبر الصور ومقاطع الفيديو، التحولات التي تشهدها أحياء وسط المدينة، وقد “أُعجبت بتاريخ أحيائها الثري وسكانها متعددي اللغات والأعراق والهندسة المعمارية المميزة للمباني”.

وتضيف المؤلفة أنها خلال إحدى جولات التصوير في المدينة، جذبتها لافتة لمدرسة كانت قد شاهدتها قبل أعوام، وهي المدرسة الصولتية التي لم يكن قد كُتب عنها الكثير في الصحافة العربية، على حد وصفها.

في الواقع، تأسست المدرسة على يد عالم الدين الهندي رحمة الله الكيرواني الذي عُرف بمناهضته للاحتلال البريطاني ودوره الكبير في إشعال الثورة ضد الإنجليز بالهند، قبل أن تُصادر أمواله وممتلكاته ويهاجر إلى مكة المكرمة حوالي 1861 م.

في الواقع، تأسست المدرسة على يد عالم الدين الهندي رحمة الله الكيرواني الذي عُرف بمناهضته للاحتلال البريطاني ودوره الكبير في إشعال الثورة ضد الإنجليز بالهند، قبل أن تُصادر أمواله وممتلكاته ويهاجر إلى مكة المكرمة حوالي 1861 م.

تؤكد الكاتبة أن أبحاثها أفضت إلى التعرف على المزيد من التواريخ المنسية، أو التي تم تجاهلها، والشخصيات البارزة من جنوب آسيا وإندونيسيا ومختلف الأعراق غير العربية، والذين تركوا أثرا كبيرا في الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية والمدنية بمكة المكرمة أواخر العهد العثماني.

وترى أن خريجي المدرسة الصولتية وغيرها من المدارس المكية التي أسسها آسيويون وأفارقة، لعبوا دورا محوريا في تأريخ المنطقة خلال عصر النهضة العربية، ثم لاحقًا في بناء الدولة الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، إذ أسسوا بعض أشهر المدارس والصحف والأحزاب السياسية في شبه الجزيرة العربية أوائل القرن العشرين، وتركوا بصمات واضحة في الحياة الاجتماعية والسياسية خلال العقود اللاحقة.

لكن كل هذا التأريخ لم يجد له أي صدى -وفقا للكاتبة- في الرواية الرسمية التي تبنتها الدولة حول تاريخ البلاد، والتي تركز فقط على الدور المحوري للعنصر العربي والسلطات الحاكمة.

تعامل انتقائي

تقول الباحثة إن كتابها يركز في بدايته على أهم جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بمكة المكرمة أواخر العهد العثماني، وذلك من أجل تقديم رواية جديدة تكشف حقيقة ما شهدته تلك الحقبة التاريخية.

وتضيف أنها تكشف من خلال الكتاب الطرق التي اتبعتها الدولة منذ عام 1932 لإخفاء معالم تلك المرحلة التاريخية، من خلال تغييبها عن المناهج المدرسية والمتاحف وسجلات الأرشيف.

كما يُبيّن الكتاب كيف اكتسب طمس الحقائق التأريخية زخما جديدا إثر حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي، بحسب المؤلفة، حيث أصبح تأريخ المنطقة في تلك المرحلة وسيلة لاستجداء الشرعية الثقافية والسياسية والاقتصادية بين النخب الحاكمة في المملكة، أو بين النخب وبقية أفراد الشعب.

وحسب الكاتبة، فقد عملت النخبة الحاكمة للسعودية، بعد حرب الخليج، على ترويج رواية تاريخية جديدة أكثر اعتدالا لتسويق صورتهم كحكام أقرب للعلمانية، وبدا ذلك واضحا في الرياض، إذ أنفقوا ملايين الدولارات لتأسيس المتاحف والسجلات والمواقع التاريخية.

كما ركزت خطة ما بعد الحرب على هدم وإهمال المواقع التاريخية التي لا تخدم رواية السلطات الحاكمة، والتي كان أغلبها خارج العاصمة خصوصا في مكة، ويظهر ذلك جليا -كما تقول الكاتبة- من خلال عمليات الهدم في أحياء وسط مكة.

تغيير معالم مكة المكرمة

تؤكد الكاتبة أن السلطات بدأت منذ أوائل القرن 21 تسارع الخطى في عمليات هدم المواقع التاريخية وسط مكة، وتستبدلها بالأبنية الحديثة وناطحات السحاب.

بنهاية العقد الأول من القرن الحالي، بدت منطقة وسط مكة كأنها ورشة بناء كبيرة، حيث كانت العشرات من المشاريع والأبنية قيد الإنشاء حول المسجد الحرام، وسادت الفوضى حضريا وبيئيا، وخنق التلوث الملايين من زوار الحرم، بحسب الأكاديمية بجامعة هارفارد.

وأصبحت مواقع البناء ومعدات الحفر الثقيلة جزءا من حياة المدينة (المقدسة) وأصبح الوصول إلى المسجد الحرام مهمة شاقة عبر شبكة من الممرات والطرق المكتظة بالمشاة والسيارات والحافلات.

كما تسبب مشروع برج الساعة، الذي كلّف مبالغ طائلة، بحجب الشمس عن الحرم المكي من ناحية الجنوب الغربي، أما من الجانب الشمالي فقد كانت هناك حفرة بعمق كيلومتر، تمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة، وحلّت مكان المدرسة الصولتية الأصلية، بحسب الكتاب الصادر ضمن سلسلة ستانفورد حول المجتمعات والثقافات الإسلامية الشرق أوسطية.

تقول الكاتبة إن كل تلك المشاريع في مكة المكرمة أجبرت عشرات الآلاف من السكان من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية على ترك منازلهم، مقابل تعويضات ضئيلة، ودون حق اللجوء إلى القانون.

وتم نقل بعضهم إلى مناطق جديدة على أطراف مكة، وانتهى المطاف بالعديد منهم للإقامة في أحياء فقيرة تحت ناطحات السحاب المحيطة بالمسجد الحرام، لتنتهي الوعود البراقة -وفق تعبير الكاتبة- باقتلاع النسيج الاجتماعي والعمراني للمدينة (المقدسة) وتفكيكه.

عام 2010، تتابع المؤلفة، بعد أن تم هدم الكثير من أحياء المنطقة المركزية في مكة، قرّر أمير المنطقة خالد بن فيصل تعريب جميع أسماء الشوارع والمباني غير العربية في المدينة المقدسة.

وحسب الكاتبة، فإن تلك الأسماء غير العربية كانت تمثّل شاهدا حيّا على التاريخ الذي يراد إخفاؤه، وتدحض الرواية التي تنشرها الدولة عن حقيقة أوضاع المنطقة أواخر الحقبة العثمانية، إذ تعتبر الرواية السائدة في الأوساط الرسمية أن شبه الجزيرة كانت تعيش في حالة من التخلف قبل أن تقوم النخب الحاكمة بتطويرها وتحديثها.